Город Грязовец (1780—2011)

Город Грязовец — центр Грязовецкого района Вологодской области. Расположен на участке железной дороги Москва-Вологда примерно в 450 км от столицы и в 50 км от областной столицы. Население — 15800 человек. Через город протекает река Ржавка. Первое упоминание о городе относится к 1538 году, тогда это был починок Грязивитцкий. С 1780 года Грязовец получил статус города.

в XVIII веке

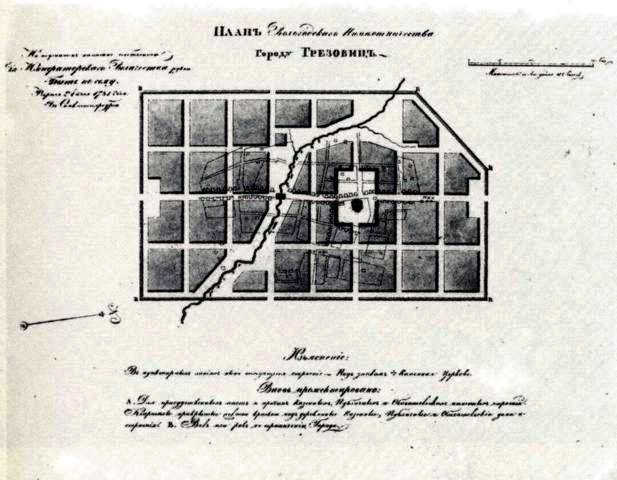

Городом стал Грязовец 2 августа 1780 года по случаю образования Грязовецкого уезда в Вологодском наместничестве, тогда же наряду с другими уездными городами, Грязовцу был высочайше дарован и герб, в 1781 году был учреждён — план застройки города.

Новоучрежденный город занимал всего «в длину 570, в ширину 343 сажени, в окружности же с небольшим три версты. Состоит из одной улицы, по обеим коея сторонам обывательские дома и при конце каменная церковь Рождества Христова».

В городе в 1788 г насчитывалось уже 970 жителей, которые занимались в основном сельским хозяйством. Промышленности не имелось, за исключением мелких ремесленных мастерских, среди которых больше других было красильных мастерских (более 20), а также мастерских портных, сапожников, кузниц.

Достопримечательности

Основные архитектурные достопримечательности Грязовца расположены в центре по улицам К. Маркса и Ленина.

На улице Ленина особо выделятся особняк П. И. Гудкова, XIX века, в котором останавливался Александр I, а также здания торговых рядов. На пересечении улиц Ленина и Карла Маркса расположен особняк купца Разумовского-Машалдина, построенный во второй половине XIX в, в котором теперь располагается краеведческий музей. На площади стоят памятник участникам Великой Отечественной Войны, памятный знак первому упоминанию города и крест в память разрушенного Рождественского собора.

На кладбище расположены Крестовоздвиженская церковь (нач. XIX в.) и церковь Корнилия Комельского.

Интересен для туристов город и тем, что его можно назвать центром Комельского «леса», где расположены несколько монастырей: Корнилиево-Комельский, Павло-Обнорский, Арсениево-Комельский.

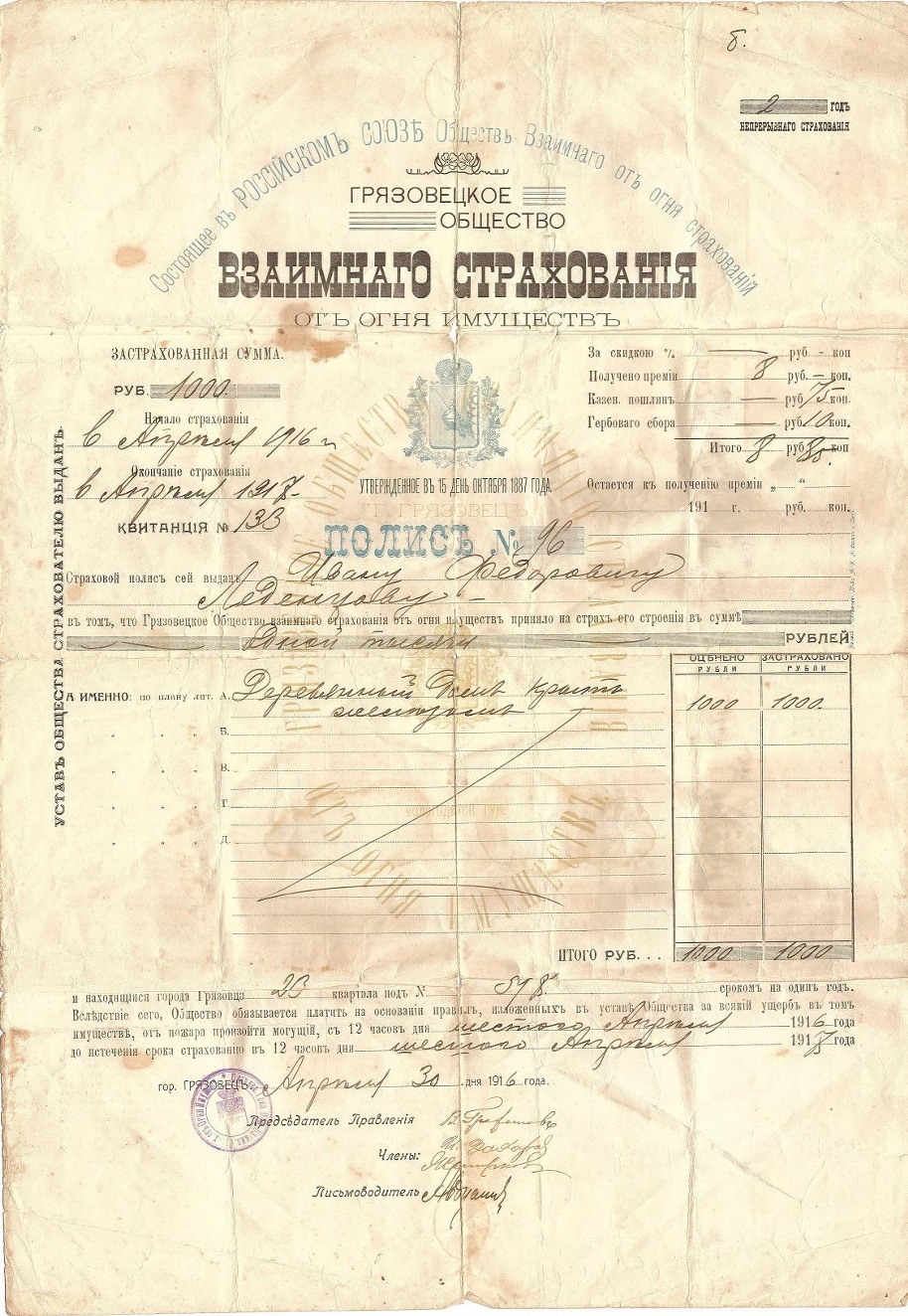

Грязовец — один из многих малых городков, со старым историческим центром, застроенным преимущественно каменными особняками конца XIX- начала XX веков. В центре и на окраинах разместились маленькие деревянные домики с резными наличниками. На городских домах сохранилось несколько «страховых» знаков XIX века.

Город

Грязовец

| Герб |

|

| Страна |

Россия |

| Субъект федерации |

Вологодская область |

| Муниципальный район |

Грязовецкий |

| Городское поселение |

Грязовецкое |

| Координаты |

Координаты:  58°53′00″ с. ш. 40°15′00″ в. д. (G) (O) (Я) 58°53′00″ с. ш. 40°15′00″ в. д. (G) (O) (Я)

Показать географическую карту 58°53′00″ с. ш. 40°15′00″ в. д. (G) (O) (Я) 58°53′00″ с. ш. 40°15′00″ в. д. (G) (O) (Я) |

|

|

| Первое упоминание |

1538 |

| Прежние названия |

· починок Грязивитской,

· Грязлевицы,

· Грязливицы,

· Грязовицы,

· Грязница,

· Грязцы

|

| Город с |

1780 |

| Высота центра |

185 м |

| Население |

15 528 человек (2010) |

| Часовой пояс |

UTC+4 |

| Телефонный код |

+7 81755 |

| Автомобильный код |

35 |

| Код ОКАТО |

19 224 501 |

http://ru.wikipedia.org

Около 1530 г. вслед за своими старшими по возрасту, но младшими по рангу предшественниками Сильвестром, Павлом и Сергием на волжско-сухонский водораздел в Комельский лес для основания нового монастыря направляется не простой монах, а бывший игумен Троице-Сергиевой лавры Арсений (ставший впоследствии известным как Арсений Комельский). Он ставит свою обитель уже не на волжской стороне водораздела, как его предшественники, — не на Обноре или Нурме, а на Леже, текущей в Сухону1.

У истока Комелы, в том месте, где она вытекает из озера, называемого ныне Никольским, в первой трети XVI в. свой монастырь основывает преп. Стефан Комельский — выходец из очень известного в свое время Глушицкого монастыря под Вологдой2. Стефанов Николаевский Озерский монастырь находился в 30 км к западу от Грязовца. Его упразднили в 1764 г., но в 1861 г. он был восстановлен как женский. По рассказам, в советские годы там помещался психоневрологический интернат, потом он был закрыт и постройки срыты бульдозером. Местность эта окрестными жителями почему-то именуется «Прибой». Ныне на берегу Никольского озера видны заросшие развалины кирпичной монастырской церкви. Идти туда нужно от села Степурина3, стоящего на асфальтированной трассе, через Слободищи. От Слободищ в лес мимо летней дойки на юго-запад идет разъезженная, но поддерживаемая в относительной годности в сухую погоду для машин повышенной проходимости (есть бревенчатый мост-гать через лесной ручей) дорога: на берегах монастырского озера — неплохие угодья. В 1991 г. я прошел эту дорогу вместе с группой студентов-практикантов геофака МГУ (вернее, с частью группы: многие в ту летнюю жару сошли с дистанции) и до сих пор с неизъяснимым удовольствием вспоминаю купание в Никольском озере: как мы подплывали к полуразрушенной краснокирпичной плотине, за которой спокойной неширокой лентой уходила в заросли к Северному Ледовитому океану Комёла.

В движении, не видимом для глаз.

|

Павло-Обнорский монастырь.

Воскресенская церковь

Фото Грязовецкой администрации

www.vologda-oblast.ru

|

Связи между Москвой и Вологдой усиливаются, и прежних путей вдоль слабых, струящихся с водоразделов речек уже недостаточно. Все большее значение получает сухопутная, прямая дорога Ярославль—Вологда. Приречные монастыри (при Обноре ли, при Леже ли, при Комеле ли) теряют значение. А возвышается основанный в 1497 г. Корнилиев-Комельский монастырь, расположенный в 10 км к югу от нынешнего Грязовца, при самом-самом верховье Нурмы, то есть почти в экстремуме, на излёте естественного волжского влияния в Комельском лесу, там, где водный путь уже не мог иметь транспортного значения, где шла трансводораздельная сухопутная перевозка через Даниловскую возвышенность (см. схему в № 14/2003). Основатель этого монастыря, преп. Корнилий Комельский — кирилло-белозерский монах. Любопытна цепь пространственной преемственности: Кириллов монастырь — дочерний по отношению к Сергиеву, а Корнилиев — как бы внучатый; но теперь уже Кириллов со своими освоителями идет на юг, вспять изначальному вектору колонизации, обеспечивая свои тылы сам4.

Как некогда при меридиональной большой дороге (московско-ярославской), но чуть в стороне от нее, и при волжско-клязьминском водоразделе возник Троице-Сергиев монастырь, как позднее при меридиональном волго-балтийском пути, но чуть в стороне от него, при волго-сухонском водоразделе встала Кириллова крепость, так, по той же размещенческой модели — при пути Ярославль—Вологда, на водоразделе встает Корнилиев-Комельский монастырь. Именно он делается главным в крае.

От преп. Корнилия исходят многие ученики, которые ставят новые монастыри на Севере (Адриан Пошехонский5, Кирилл Новоезерский6 и другие). Однажды Корнилий на время покинул свой монастырь и ушел в костромские пределы. Его сопровождал ученик Геннадий. У устья реки Обноры, там, где она впадает в реку Кострому, в 30 км к юго-востоку от города Любима (ныне Ярославской обл.), они основали монастырь, получивший позднее известность как Спасо-Геннадиев7. Потом Корнилий вернулся в Комельский монастырь, а Геннадий остался игуменом новой обители. В церковной традиции он известен как преп. Геннадий Костромской, или Любимоградский.

|

Икона

«Явление Божией Матери

преп. Корнилию Комельскому»

|

Среди сел, принадлежавших Корнилиеву монастырю, был и лежащий менее чем в 10 км к северу от него Грязовец. Как случилось, что в рост пошла не собственно подмонастырская слободка (нынешнее село Корнильево8), а относительно удаленное монастырское село? Виной ли тому довольно глубокая долина Нурмы, отделявшая Корнилиев монастырь от большой дороги (Грязовец же — прямо на шоссе). Сыграло ли роль то соображение, что в Комельском монастырском крае ни один из монастырей не должен был выдвигаться в города, чтобы не ущемить других? Сознательно ли монастырские власти — а монастырь жил по очень строгому Корнилиеву уставу — хотели дистанцировать экономическую деятельность и выводили торгово-транзитную суету в Грязовец? В русской географии много примеров тому, когда богатый и авторитетный монастырь сознательно изолировался (не только стенами — ими не укроешься, но и природными рубежами) от ближайшего окружения, не желая допускать к своему духовно-аристократическому мирку мирскую суету. При этом тяготевшая к монастырю экономическая деятельность разворачивалась чуть-чуть поодаль: и это способствовало возникновению и развитию «подмонастырских» городов; монастырь в сущности инвестировал в близлежащее поселение, выводя его в города. Так стоявший по левую сторону Волги Калязинский Макарьев монастырь растил на правом берегу город Калязин… Так Нилова Столобенская пустынь на полуострове и острове Селигера выступала «промоутером» Осташкова. Так Иверский Валдайский монастырь на острове Валдайского озера способствовал городскому восхождению села Валдай… Так Крестный Онежский монастырь на острове в Онежской губе Белого моря подтягивал ресурсы к городу Онеге… Так стоящий на левом берегу Волги Макарьев-Желтоводский монастырь (и бывший город Макарьев) сдал свои городские полномочия правобережному селу Лысково… Но мы забегаем вперед: об этих городах речь еще пойдет в последующих выпусках. Что же до Корнилиева монастыря, то он, возвышаясь на пригорке меж Нурмой (омывающей его с востока и отделяющей от ярославско-вологодского тракта) и Талицей (с севера), тоже, по-видимому, хотел чувствовать себя на островке — создавая здесь особый мир, локальный рай. «Местоположение обители представляет собою один из живописнейших уголков Северной России», — сообщает дореволюционный справочник9. Вполне вероятно, что, дорожа поэзией ландшафта, любующийся собой монастырь нарочито всю хозяйственную, градообразовательную прозу отводил на расстояние далеко вытянутой руки.

Так или иначе, столицей Комельского леса, центром, обеспечивавшим транзит Ярославль—Вологда, стало село Грязовец, преобразованное екатерининским указом 1780 г. в город. Россыпь комельских монастырей выполнила свою географическую задачу: поддержать меридиональный ствол Москва—Вологда, а выполнив, сдала дела новоявленному Грязовцу.

http://geo.1september.ru

История

История города Грязовца насчитывает 220 лет. Однако самое раннее упоминание об этом населенном пункте приходится еще на первую половину XVI века. В жалованной грамоте царя Ивана Грозного Корнильево-Комельскому монастырю, относящейся к 1538 году, среди прочих селений Комельской волости упоминается Грязивитцкой починок. Оказавшись на оживленной дороге из Москвы на Север и в Сибирь, стал он со временем селом. Об этом упоминается в жалованных грамотах тому же монастырю царей Михаила Федоровича от 1621 и Федора Алексеевича от 1677 года. Название села, как это часто бывало в те времена, в документах писалось по-разному: Грязницы, Грязлевицы, Грязовицы... В XVIII веке оно стало богатым торговым селом, а 25 января 1780 года указом Сената было преобразовано в уездный город Грязовец, о чем 2 августа было объявлено грязовчанам ярославским и вологодским наместником А. П. Мелыуновым.

2 октября 1780 года был высочайше утвержден герб Грязовца. План застройки города, утвержденный в 1781 году, представлял собою прямоугольную сетку улиц и кварталов, некоторое своеобразие в которую вносило лишь русло речки Ржавки или Большого Ржавца. Такое название она получила за повышенное содержание железа в воде, из-за чего на поверхности речки часто плавали рыжие пятна. Существует также предположение, что первоначально речка из-за заболоченных берегов и илистого дна называлась Грязивицей и дала таким образом имя починку, селу и городу.

Судьбу города определило его географическое положение в 46 километрах к югу от Вологды, по дороге на Москву. Вплоть до 1918 года Грязовец был центром самого южного из десяти уездов Вологодской губернии. По описанию, данному в 1833 году вологодским губернатором Н. П. Брусиловым, в городе жило тогда около 2,2 тысячи человек, из них 93 купеческого звания и 499 мещанского. Спустя два десятилетия население города превысило 2,7 тысячи человек. В Грязовце насчитывался тогда 21 каменный дом и около 300 деревянных, 2 каменные церкви, 1 богадельня с шестью призреваемыми, 1 больница на десять кроватей, 4 трактира и столько же питейных домов. Ежегодно проводились три ярмарки: с 15 по 20 января – Антоньевская, на которой торговали лошадьми, с 27 по 30 июня – Петровская и с 23 по 28 ноября самая крупная –Ярмарки составляли главнейшую статью городского дохода.

В другом описании города, составленном в 1846 году, представлена характеристика занятий его жителей. Земледелие составляло главнейшее занятие большей части жителей Грязовца. Из фабричных заведений – наибольшее число красилен, на них окрашивается преимущественно в синюю краску пряжа, холст и набиваются на холст разные простые узоры для сарафанов и рубах. Материалы для работ – индиго, сандал, квасцы и проч. – закупаются на Ростовской ярмарке. Из прочих ремесленников в Грязовце много портных, кузнецов и сапожников. Красильный промысел, увековеченный в городском гербе, стал сходить на нет уже с середины XIX века и к началу следующего столетия остался далеко в прошлом. В Грязовце появились два кирпичных завода.

В продолжение XIX века Грязовец менялся медленно. Численность населения города достигла к 1911 году около 3,3 тысячи человек, в то время как в уезде же проживало около 8 тысяч человек. Основным занятием населения уезда по-прежнему оставалось земледелие. До 6 тысяч человек уходили ежегодно на отхожие промыслы. Из внеземледельческих промыслов уезда преобладало кружевоплетение, которое особенно утвердилось в конце XIX века. Самыми распространенными видами кружев были численные и сколочные. В 1910 году кружевоплетением занимались в Грязовецком уезде 3400 человек.

Значительно было развито маслоделие и льноводство: по обоим этим промыслам уезд занимал второе место в губернии. В том же 1910 году из Грязовца было вывезено более 74 тысяч пудов сливочного масла. Других, помимо маслодельных, заводов и фабрично-заводских предприятий в уезде не было. В самом же Грязовце в это время существовал кожевенный завод с годовым оборотом до 50 тысяч рублей.

В 70-е годы XIX века в уезде росло число сыроваренных заводов: оно увеличилось с 4 в 1872 году до 23 в 1879. Сыры (честер, швейцарский, голландский) изготовляли из самых свежих молочных продуктов, которые нельзя было перевозить даже на самые близкие расстояния; поэтому в самом Грязовце заводов не было. Только из свежих продуктов вырабатывалось и масло. Сладкое или нормандское делали с сентября до масленицы, а с масленицы до сентября вырабатывали или голландское, или простое соленое, которое набивали в ольховые бочки. В связи с этим в уезде был распространен бочарный промысел – изготовление ольховых бочонков для масла. Масло и сыр привозились в Грязовец, где скупались местными купцами для отправки в Вологду, Петербург, Ревель (Таллинн), Ярославль и другие города.

Из учебных заведений в Грязовце находились городское четырехклассное училище, приходское училище и женская гимназия, образованная из существовавшей прежде прогимназии.

Говоря о Грязовце, нельзя не сказать ни слова о трех монастырях, неразрывно связанных с его историей и на протяжении веков оказывавших большое влияние на жизнь города и уезда. Одному из них, Корнильево-Комельскому, город обязан самым ранним этапом своего существования. Основанный в 1497 году преподобным Корнилием в древней Комельской волости, он владел долгое время находившимся в 5 верстах от него поселением, ставшим затем уездным городом Грязовцем. При монастыре, известном своими железистыми минеральными водами, был со временем основан курорт, пользовавшийся популярностью и привлекавший в летний сезон немало публики.

На исходе XX века духовное прошлое грязовецкой земли было вновь отмечено Русской Православной Церковью, причислившей к лику святых святителя Игнатия (в миру Дмитрия Брянчанинова). Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II во время своего визита в Вологодскую область отслужил молебен на могиле отца святителя Игнатия в селе Покровском, где сохранилась родовая усадьба Брянчаниновых.

Оживление в городскую жизнь внесла постройка в 1872 году железной дороги, связавшей Грязовец с Москвой, Ярославлем и Вологдой. Поезда первое время до перестройки на широкую колею ходили, правда, медленно, вызывая иронические замечания некоторых путешественников. Но они еще прочнее связали городок на Московской дороге со столицей и с большой цивилизацией. Между вокзалом и центральной частью города выросли новые кварталы. Центром же Грязовца, как и прежде, являлась Соборная площадь. Название свое она получила от стоявшего на ней соборного храма, в котором было две церкви, размещавшиеся в одном этаже: теплая зимняя церковь Рождества Христова с приделом преподобного Корнилия Комельского и холодная летняя церковь святых апостолов Петра и Павла.

Короткие поперечные переулки прижелезнодорожного района названий в начале XX века еще не имели. Параллельно Пошехонской и Крестовоздвиженской шли улицы Офицерская, Поповская, Почтовая, Мещанская. Южную, наименее благоустроенную окраину составляли Крестовая площадь, Грязная и Вторая Новая улицы.

После постройки железной дороги город стал постепенно благоустраиваться. На путешественников и приезжих он производил благоприятное впечатление. Ссыльный социал-демократ Борис Перес, живший здесь летом 1913 года, писал в своем очерке: «В городе три главных улицы вымощены и две-три боковых замощиваются, и потому он много чище других уездных городков. Вообще Грязовец удивляет благоустройством: улицы освещаются хорошими керосино-калильными фонарями, имеется водопровод, и жители берут воду из «колонок», которых по несколько на длинных улицах. Имеется также небольшая, но хорошая городская баня, в которой души устроены не только в номерах или в «дворянском» отделении (за 15 коп.), но и в пятикопеечном. Не в пример многим гораздо большим уездным городам, Грязовец имеет городской телефон, соединяющий Корнильево-Комельский монастырь с городом; телефон стоит 24 руб. в год, но нельзя сказать, чтобы имел много абонентов: дело еще внове». Очеркист замечал также, что в дополнение к существовавшей в городе женской гимназии проектировались мужская гимназия и техническое училище, в школах уезда обучалось 53% детей школьного возраста (процент для того времени достаточно высокий), а в Грязовце процветала земская библиотека, на пополнение которой земское собрание ассигновало в последний год 400 рублей.

В Грязовце процветала торговля. На Соборной площади стояли 22 тесовых балагана. Половина из них принадлежали городу, остальные арендовали частные лица. В 1898 – 1901 годах там же были построены два каменных корпуса, каждый имел вид буквы «Г» и выходил двумя своими фасадами на Московскую и Пошехонскую улицы. Они сдавались в аренду купцам, державшим здесь мануфактурных лавок, 4 лавки готового платья, головных уборов и обуви, 3 бакалейные, 3 мясные и рыбные и другие. Для приема купцов и приезжих, главным образом, посетителей ярмарок, в городе были 2 гостиницы, 15 постоялых дворов, 2 ресторана, трактир, и харчевен, 2 буфета и 6 пивных лавок.

По данным на 1910 год, город обслуживала одна больница на 55 коек, было 4 врача и 3 акушерки, имелись одна аптека и один аптечный магазин. Уже в 1874 году в Грязовце был открыт Городской банк (во всей губернии банки были только в Вологде и в Великом Устюге).

Во второй половине XIX века Грязовец стал местом политической ссылки, хотя из-за сравнительной близости к Москве в меньшей степени, чем другие города и уезды губернии. В 1895 – 1897 годах здесь отбывал ссылку адвокат В. А. Жданов, впоследствии знаменитый защитник на политических процессах, как в царское, так и в советское время. В начале XX столетия в ссылке были известные социал-демократы, делегаты первых съездов партии и члены ее ЦК П.Л. Тучапский и И.А. Саммер. После революционных событий 1905 – 1907 годов число ссыльных резко возросло, и вологодский губернатор, жалуясь, что на 141 ссыльного в Грязовце приходится всего 8 городовых, ходатайствовал о расширении штатов уездной полиции. К1910 году число ссыльных сократилось всего до 10 человек, но они по-прежнему составляли организованную колонию со своей тайной кассой взаимопомощи. В их числе были в 1912 – 1913 годах будущий знаменитый писатель, автор повести «Красные дьяволята» П. Бляхин и социалист-революционер Ф. И. Седенко. Пребывание в городе ссыльных накладывало отпечаток на его общественную жизнь. Политическая жизнь оживлялась в период выборов в четыре дореволюционные Государственные Думы, когда грязовчане выдвигали своих представителей в губернское избирательное собрание.

После 1917 года Грязовец потерял свое былое торговое значение. Постепенно утратил свой размах кружевной промысел. Лишившись своих церквей, старинный городок на Московской дороге превратился в обычный райцентр Вологодской области. Но живы еще многие памятники его истории и жива историческая память города и горожан.

В 20-х годах в Грязовце строятся электростанции; налаживается водоснабжение; закладываются основы местной промышленности. Значительно расширяется сеть народного образования и здравоохранения. Открывается народный театр, клуб профсоюзов и студия драматического искусства.

В 1931 году первой в Северном крае была создана Грязовецкая машинно-тракторная станция. Сейчас на ее базе находится Грязовецкий авторемонтный завод.

К 1890 году в уезде насчитывалось 25 небольших маслозаводов, а в 1927 на средства молочной артели и при помощи государства был сдан в эксплуатацию механизированный маслозавод “Союз”. С пуском в 1975 году нового Грязовецкого завода сухого и обезжиренного молока маслодельная промышленность в районе шагнула на новую ступень. Большое развитие получила лесозаготовительная и перерабатывающая промышленность. Сейчас на территории района расположены лесозаготовительное и деревообрабатывающие предприятия. Монзенский ДСК - одно из самых крупных и оснащенных предприятий в районе по производству и реализации продукции.

Дальнейшее развитие в городе получают хлебокомбинат, комбинат бытового обслуживания, железнодорожная станция, асфальтобетонный завод. Вблизи Грязовца действует мощная компрессорная станция, которая ведет перекачку газа на трассе газопровода “Сияние Севера”, идущего из Ухты в Торжок. По нитке газопровода Грязовец - Санкт-Петербург, город на Неве получает десятки миллионов кубометров газа.

Из историко-документального очерка о городе и районе (1980, А. Шорохов)

Из отчета 2002 года «Географическое, экономическое и культурное своеобразие Грязовецкого района. Его функциональный тип» (О.В. Баранова)

"Грязовецкий Техникум Механизации и Электрификации сельского хозяйства"

"Грязовецкий Техникум Механизации и Электрификации сельского хозяйства" Грязовецкий лыжный стадион

Грязовецкий лыжный стадион

Первый камень в честь основания будущей святыни на южной окраине Грязовца был заложен более 10 лет назад. И вот сейчас деревянная церковь представляет собой крестообразный храм на каменном цоколе, со звонницей под шатром и восемью колоколами, включая большой «Благовест», который весит 860 килограммов,

Первый камень в честь основания будущей святыни на южной окраине Грязовца был заложен более 10 лет назад. И вот сейчас деревянная церковь представляет собой крестообразный храм на каменном цоколе, со звонницей под шатром и восемью колоколами, включая большой «Благовест», который весит 860 килограммов,